선조 (조선)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

선조는 1567년부터 1608년까지 재위한 조선의 제14대 왕이다. 명종의 뒤를 이어 즉위했으며, 유교 사상을 장려하고 사림을 등용하여 정치 개혁을 추진했다. 그러나 붕당 정치가 시작되면서 정치적 갈등이 심화되었고, 임진왜란을 겪으며 혼란스러운 시기를 보냈다. 임진왜란 중에는 분조를 설치하고 명나라에 원군을 요청했으며, 전후에는 국토 재건에 힘썼으나 붕당 간의 갈등과 기근으로 어려움을 겪었다. 만년에 적자인 영창대군을 세자로 삼으려 했으나 실패하고, 광해군을 세자로 책봉한 후 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 17세기 한국의 군주 - 광해군

광해군은 조선 제15대 국왕으로, 임진왜란 중 세자로 책봉되어 전란 수습에 기여하고 즉위 후 대북파를 등용, 일본과 기유약조를 맺고 후금과의 관계 개선을 추진했으나 인조반정으로 폐위되었으며, 대동법 시행, 『동의보감』 편찬 등의 업적과 폐모살제 등의 논란으로 역사적 평가가 엇갈린다. - 17세기 한국의 군주 - 숙종 (조선)

숙종은 1674년부터 1720년까지 재위하며 환국 정치를 통해 왕권을 강화하고, 대동법 확대와 상평통보 발행으로 민생 안정에 기여했으며, 당쟁 격화와 외교적 성과를 보인 조선의 제19대 국왕이다. - 16세기 한국의 군주 - 광해군

광해군은 조선 제15대 국왕으로, 임진왜란 중 세자로 책봉되어 전란 수습에 기여하고 즉위 후 대북파를 등용, 일본과 기유약조를 맺고 후금과의 관계 개선을 추진했으나 인조반정으로 폐위되었으며, 대동법 시행, 『동의보감』 편찬 등의 업적과 폐모살제 등의 논란으로 역사적 평가가 엇갈린다. - 16세기 한국의 군주 - 연산군

조선 제10대 왕 연산군은 초기 국방 강화와 빈민 구제에 힘썼으나, 무오사화, 갑자사화를 일으키고 폭정을 자행하여 폐위된 후 유배지에서 생을 마감했으며, 그의 폭정, 한글 탄압, 사찰 훼손, 방탕한 사생활은 논란의 대상이 되고 있다. - 기축옥사 관련자 - 정여립

정여립은 조선 중기 문신으로 동인으로 전향하여 이이를 비판하다 관직을 버리고 고향으로 돌아간 후 대동계를 결성했으나 반란 혐의로 자결했으며, 기축옥사로 동서인 갈등을 심화시킨 인물이다. - 기축옥사 관련자 - 이산해

이산해는 조선 중기 문신이자 정치가로, 뛰어난 문장과 서화 실력으로 이름을 알렸으며 동인으로 활동, 서인과의 당쟁 속에서 북인의 중심 인물로 활동하며 정치적 영향력을 행사했으나 임진왜란 초기 정국 운영에 대한 비판과 함께 사후 평가가 엇갈리는 인물이다.

| 선조 (조선) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 휘 | 이연 (李昖), 이균 (李鈞) |

| 군호 | 하성군 (河城君) |

| 묘호 | 선종 (宣宗, 1608년) → 선조 (宣祖, 1616년) |

| 시호 | 현문의무성예달효대왕 (顯文毅武聖睿達孝大王) |

| 능호 | 목릉(穆陵) |

| 출생일 | 1552년 12월 26일 |

| 출생지 | 조선 한성부 인달방 도정궁 |

| 사망일 | 1608년 3월 17일 |

| 사망지 | 조선 한성부 정릉동 행궁 정침 |

| 아버지 | 덕흥대원군 |

| 어머니 | 하동부대부인 정씨 |

| 재위 정보 | |

| 왕조 | 이 |

| 군주 | 조선 국왕 |

| 재위 기간 | 1567년 8월 - 1608년 3월 |

| 즉위식 | 경복궁 근정전 |

| 전임자 | 명종 |

| 후임자 | 광해군 |

| 섭정 | 왕세자 이혼 (1592년–1608년) |

| 배우자 | |

| 배우자 | 의인왕후 박씨 (1569년 결혼, 1600년 사망) 인목왕후 김씨 (1602년 결혼) |

| 자녀 | |

| 자녀 | 임해군 광해군 정원군 정명공주 영창대군 외 다수 |

| 가계 | |

| 씨족 | 전주 이씨 |

| 부 | 덕흥대원군 (생부) 명종 (양부) |

| 모 | 하동부대부인 (생모) 인순왕후 (양모) |

| 기타 정보 | |

| 종교 | 한국 유교 (성리학) |

| 무덤 위치 | 동구릉, 구리시, 대한민국 |

2. 생애

중종의 여덟째 아들인 덕흥대원군 이초(李岹)의 셋째 아들이며, 어머니는 하동부대부인 정씨(鄭氏)이다. 유교에 경도되어 유학자를 중용했지만, 이것이 오히려 휘하 관료들 사이의 사상적 대립과 정치적 대립을 일으켰다.

재위 기간 중, 사림에 의한 정계 장악이 확고해진 후, 1575년 동서분당 사건으로 동인과 서인으로 분열되어 정당들이 경쟁을 시작하였다. 1589년에는 정여립이 연루된 기축옥사가 발생하여 많은 인재들이 숙청되었다. 1592년 일본의 침입으로 임진왜란이 발발하여 7년간 국토가 황폐화되고 전국이 전쟁터가 되어 조선 개국 이래 200년 만에 내외적으로 가장 혼란한 상황을 맞았다.

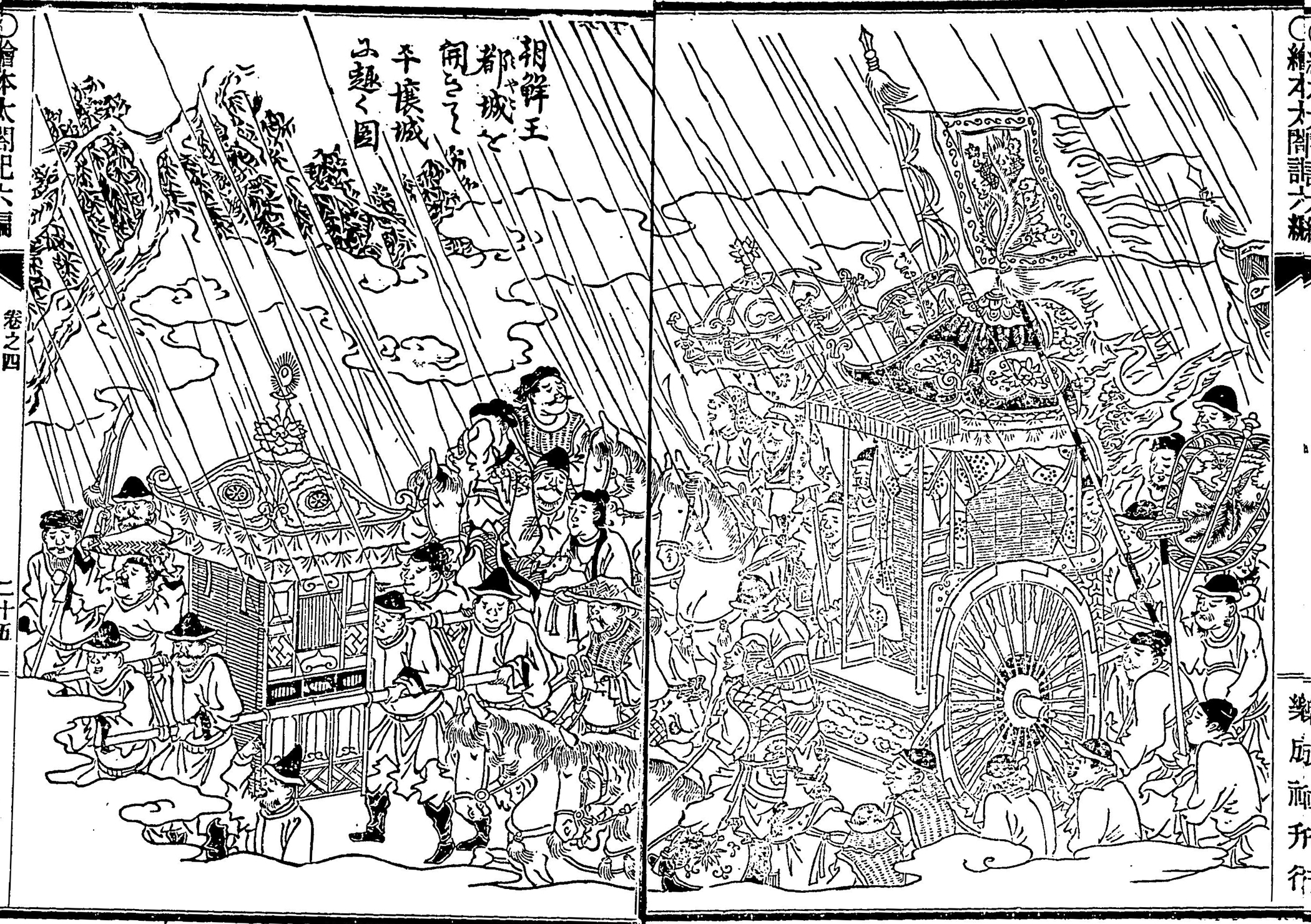

1592년 도요토미 히데요시의 일본군이 침략해 오자(임진왜란/임진왜란) 이성계 이래 평화로운 시대가 이어지면서 유명무실해진 조선군은 전국 시대를 거치며 단련된 일본군에 맞서 싸울 수 없었다. 한성부(서울)에서 쫓겨나 개성으로 향했지만, 문무관들은 거의 도망쳤고 백성들은 국왕 일행에게 욕설을 퍼붓고 돌을 던졌다. 평양을 거쳐 의주까지 피난하여 명나라에 구원을 요청했고, 임해군과 순화군 두 왕자는 포로로 잡혔다.

이후 명나라 원군을 얻어 평양·개성을 회복하고 한성부 회복을 목표로 했지만, 벽제관 전투에서 일본군에게 패해 왕도 복귀는 좌절되었다. 일본과 명나라 사이의 강화 협상이 시작되어 일본군은 한성부에서 부산 주변까지 철수했고, 선조는 왕도로 복귀했다. 그러나 조선을 배제하고 진행된 강화 협상은 조선 남부 4도 할양 등 조선에 불리한 조건을 포함하고 있었고, 선조와 조선 조정은 이에 반대했다.

일본과 명나라의 강화 협상이 결렬되자 다시 침략을 받게 되지만(정유재란/정유재란), 1598년 히데요시가 사망하면서 일본군은 철수했다.

1606년 자신이 간절히 바라던 적자인 영창대군이 태어났다. 1607년 일본 에도 막부에 최초의 조선통신사를 파견했다. 1608년 56세로 훙거했고, 차남 광해군이 왕위를 이었다. 선조는 서자인 광해군이 아닌 적자 영창대군을 후계자로 생각하고 있었다.

2. 1. 출생과 성장

선조는 1552년 음력 11월 11일 중종의 서자 덕흥대원군과 하동부대부인의 셋째 아들로 한성 인달방 도정궁에서 태어났다. 처음 이름은 이균이었으나 이연으로 바꾸었고, 하성군(河城君)에 봉해졌다. 명종의 외아들 순회세자가 1563년(명종 18년) 13세의 어린 나이로 죽자 명종의 총애를 받았다.《연려실기술》 기록에 따르면, 명종이 여러 왕손들 중 하성군(훗날 선조)을 총애하게 된 이유가 자세히 나와있다.[31] 명종은 덕흥대군의 세 아들을 불러 머리 크기를 보겠다며 자신이 쓰던 익선관을 써보라고 했다. 하원군과 하릉군은 바로 익선관을 썼으나, 막내 하성군은 왕이 쓰는 익선관을 함부로 쓸 수 없다며 사양했다. 이를 본 명종은 매우 흡족해하며 이후 하성군을 총애하였다고 한다.[33]

선조는 1552년 한성(지금의 서울)에서 덕흥군(德興君) 이초(李㦕)의 셋째 아들로 태어났다. 덕흥군은 중종과 안산 안씨(昌嬪 安氏) 사이에서 태어났다. 어머니 쪽으로는 소헌왕후와 세종의 딸인 정의공주의 증손이었다. 정의공주의 손녀인 죽산 안씨 부인은 정인지의 둘째 부인 경주 이씨의 아들이자 그의 증조부인 정상조(鄭尙祖)와 결혼했다. 정상조는 조광조의 이복 동생이기도 했다.

명종이 후사 없이 젊은 나이로 죽자, 왕위 계승 서열에서 다음 순위였던 하성군은 인순왕후에 의해 입양되었다. 1567년 조정의 결정에 따라 16세의 나이로 왕위에 올랐다.[1][2] 그의 아버지 덕흥군은 대원군(大院君)의 지위를 받았다.[3]

2. 2. 즉위 과정

명종이 후사 없이 승하하자, 명종의 양자로서 왕위를 계승하였다.[30] 부모가 왕과 왕비가 아닌 최초의 서자 가문 출신의 왕이며, 조선 최초의 방계 혈통의 왕이기도 하다.[31]하성군에게는 2명의 친형이 있었고, 그 외에도 선왕 명종의 이복 형제인 해안군과 덕양군 등 여러 왕손들이 있었음에도 불구하고 이들을 모두 제치고 조선의 14대 왕으로 즉위하였다. 1567년(선조 즉위년) 음력 6월 28일 명종이 평소 앓고 있던 병이 위독해져 대신들이 입시하였으나, 명종은 말을 할 수 없었다. 2년 전 덕흥군의 셋째 아들 하성군 이균(李鈞)을 후사로 삼은 일이 있어 그를 따르게 되었다.[34] 인순왕후는 왕의 유지를 받들어 하성군의 입궐과 어보 전달을 지시하였다.

명종은 생전에 하성군이 매우 총명하다고 칭찬하였다고 한다. 그러나 정승 이준경은 '그가 명철하기는 하지만 그릇이 큰 인물은 아니다. 예의가 바르기는 해도 절대 겸손한 성품은 아니다[35]'라는 평을 남겼다.

1567년(선조 즉위년) 음력 6월에 즉위하였다. 그렇지만, 명나라는 바로 선조를 조선의 왕으로 책봉하는 칙서를 내려주지 않았으며, 그동안 선조의 지위는 조선국 권서 국사(朝鮮國權署國事)였다. 그해 11월에 명나라는 드디어 책봉 고명을 내려, 선조는 정식으로 조선의 국왕이 되었다.[36]

1569년(선조 2) 선조는 생부와 생모를 영종의 생부 복왕을 추존하는 고사(故事)를 따라 생부 덕흥군을 추숭하여 덕흥대원군으로 하고, 생모 하동군 부인은 하동부대부인으로 추존하였다. 즉위 초반에 선조는 아버지 덕흥대원군을 여러 번 왕으로 추존하려 하였으나, 사림파 선비들이 송나라의 복안의왕과 안희수왕, 전한의 정도공왕에 대한 고사를 들며 이를 반대하여 성사시키지 못했다.

선조의 즉위는 조선 최초로 후궁에게서 태어난 서자가 즉위한 첫 사례였다. 아버지 덕흥대원군 역시 서자였기에 방계가문에 의해 보위가 이어진 첫 사례에 속하며, 이런 사실은 평생 선조를 따라다니며 일종의 콤플렉스로 자리매김하게 되었다.

1567년, 숙부 명종의 뒤를 이어 즉위했다. 성인이 될 때까지 1년 동안은 의붓어머니인 인순왕후가 대리 정치를 했다.

3. 즉위 초반

선조는 16세의 어린 나이로 즉위하여 초기에는 인순왕후의 수렴청정을 받았다. 그러나 사림 출신 인사들을 적극 등용하고, 이들을 통해 친정을 시작하여 1년 만에 인순왕후의 수렴청정은 끝났다.[37] 이는 문정왕후의 척신정치에 대한 반성과 선조의 뛰어난 자질 덕분이었다.[38]

선조는 즉위 직후 이이 등의 건의를 받아들여 부패한 재상 심통원을 숙청했다.[39] 이는 심통원이 선조의 즉위를 반대했던 것에 대한 감정도 작용한 결과였다. 또한 김효원 일파가 심의겸을 공격하자 그를 외직으로 내쫓았다. 어린 왕의 이러한 과감한 행동에 신하들은 경악했다.

선조는 연산군과 중종 시대의 혼란을 극복하고 국가를 재건하며 백성들의 삶을 개선하는 데 힘썼다. 사화로 피해를 입었던 사림을 적극 등용하고, 명종의 개혁 정치를 이어받아 이황, 이이, 정철, 유성룡 등 뛰어난 유학자들을 중용했다.[1]

또한 과거 제도를 개혁하여 문학뿐 아니라 정치와 역사 등 다른 과목의 중요성을 높였다. 조광조와 같이 억울하게 죽은 학자들의 명예를 회복시키고, 남곤 등 부패한 귀족들의 죄를 물었다. 이러한 노력으로 백성들의 존경을 받았고, 조선은 짧은 평화의 시기를 누렸다.[1][4]

유교를 숭상하고 유학자를 중용했지만, 이는 관료들 사이의 사상적, 정치적 대립을 야기하기도 했다.

3. 1. 수렴청정과 친정

선조는 16세에 즉위하여 인순왕후의 수렴청정 아래 있었다. 그러나 사림 출신 인사들을 대대적으로 등용하고, 그들을 통해 친정을 유도하여 1년 만에 인순왕후는 수렴청정에서 물러났다.[37] 이는 지난 20년간 이어진 문정왕후의 척신정치에 대한 반면교사이기도 했고, 선조의 자질이 친정을 하기에 충분했기 때문이었다.[38] 인순왕후 퇴진 직후, 이이 등이 부패한 재상 심통원[39]을 탄핵하자 선조는 그를 바로 숙청했는데, 이는 심통원이 자신의 즉위를 반대한 데 대한 감정도 작용한 결과였다. 이어 선조는 김효원 일파가 심의겸을 공격하자 심의겸을 외직으로 축출했다. 대비의 친정 일족을 제거한 소년 왕의 의외의 거친 면모에, 어린 왕이라는 이유로 선조를 깔보던 신하들은 경악하였다.3. 2. 사림정치의 확립

성종 때부터 중앙 정치에 진출하기 시작한 사림은 선조가 즉위할 무렵 정계를 주도할 만큼 성장했다. 선조는 주자학을 장려하고 사림을 널리 등용했으며, 이황, 이이, 성혼 등 대유학자들과 경사(經史)를 토론했다. 기묘사화 때 화를 당한 조광조를 비롯한 여러 사림 인사들을 신원복구하였고, 을사사화로 귀양 가 있던 노수신, 유희춘 등을 석방하여 기용하였다.[1]남곤, 윤원형 등 훈신세력의 관작을 추탈(追奪)하거나 삭훈(削勳)했으며, 현량과를 다시 설치하고 유일(遺逸)을 천거하도록 하여 조식, 성운 등을 등용했다. 이황을 신뢰하고 그의 정치철학을 적극적으로 따르다가, 이황이 죽자 이이를 신임하였는데, 이이에 대한 정치적 지원은 그가 죽을 때까지 계속되었다.[1]

또한 선조는 유교사상 확립을 위해 명유들의 저술과 경서 간행에 힘써, 1575년 〈주자대전〉의 교정본을 간행하고, 1585년에는 교정청(校正廳)을 설치해 경서의 훈해(訓解)를 교정하게 했다. 1588년 사서삼경의 음석언해(音釋諺解)를 완성하고 〈소학언해〉를 간행했다.[1]

선조는 과거 제도, 특히 문과 시험을 개혁했다. 이전 시험이 정치나 역사보다는 문학에 치중되어 있었기에, 다른 과목들의 중요성을 높임으로써 제도를 개혁하도록 명령했다. 기묘사화에서 죽은 조광조와 같은 처형된 학자들의 명예를 회복하고, 중종 때 사화를 일으키고 그 시대의 부패에 크게 기여한 남곤과 같은 부패한 귀족들의 업적을 비난했다. 이러한 행위들은 국왕이 일반 백성들의 존경을 받게 했으며, 국가는 짧은 평화의 시기를 누렸다.[1][4]

3. 3. 붕당정치의 성립

조선 성종 때 완성된 《경국대전》에는 신하가 붕당을 형성하는 것을 범죄로 규정하고 처벌하는 조항이 있었다.[40] 그러나 송나라 이후 주희 등은 성리학 이념에 따라 군자들이 모인 '군자당'(君子黨)이 소인을 배제하고 정치를 주도해야 한다는 논리를 제시했다.[40][41] 조선의 사림은 이를 수용했고, 선조는 붕당을 허용하여 왕권 강화에 이용하고자 했다.[42][49]1565년 문정왕후와 윤원형이 사망하면서 훈구파와 척신 정치는 종말을 맞았다. 선조 즉위 후 정국을 주도한 사림은 척신 정치하의 구세력 제거를 둘러싸고 선배와 후배가 대립했다. 1575년 이조전랑직을 놓고 본격적으로 충돌하면서 심의겸 중심의 서인과 김효원 중심의 동인으로 분열되었다.[43]

1572년 이준경은 붕당 조짐을 예견하고 이이를 당쟁의 중심인물로 지목했으나, 이이는 반발했다.[44][45] 붕당이 현실화되자 이이는 붕당 혁파와 사림 융합에 앞장섰지만,[46][47] 사림은 결국 서인과 동인으로 나뉘었다.

김효원의 집은 도성 동쪽 낙산 밑 건천동에, 심의겸의 집은 도성 서쪽 정동에 있어 각각 동인과 서인으로 불렸다.[48] 서인은 박순, 정철, 윤두수 등이, 동인은 류성룡, 이산해 등이 주요 인물이었으며, 각각 이이와 이황의 학문에 영향을 받아 학풍과 학연을 배경으로 대립했다. 선조는 왕권 강화를 위해 동인보다 서인을 가까이하며 붕당 간 균형을 꾀했다.[49]

집권 세력인 서인 출신 윤두수와 윤근수가 동인 소속 이조전랑 김성일을 탄압하자, 김성일은 1578년 이들이 이수에게서 뇌물을 받았다고 폭로했다. 서인은 3윤(윤헌, 윤두수, 윤근수)을 옹호했고, 동인은 3윤을 공격했다. 결국 3윤이 파면되었는데, 이 사건은 붕당 정치 초기 사건으로 큰 물의를 일으키지는 않았다.

정인홍 등이 동인 소속 우성전의 축첩 문제를 제기하면서 동인 내부에 갈등이 발생했다. 우성전은 학문적 소양과 지략이 뛰어나 동인의 지도자로 떠받들어졌으나,[52] 그의 애첩이 상례에 어긋나게 행동한 사실이 알려지자[52] 이발, 정인홍 등이 우성전을 공격했다. 이는 훗날 동인이 남인과 북인으로 갈라지는 원인 중 하나가 되었다.

사림 융합을 원했던 이이는 김효원과 심의겸을 지방관으로 파견하는 해결책을 건의했고,[53] 선조가 이를 받아들였다. 심의겸은 개성유수로, 김효원은 함경도 경흥부사로 보냈는데, 동인들은 이를 서인 우대로 받아들여 반발했다. 선조는 1583년(계미년) 동인 세력인 송응개, 박근원, 허봉을 귀양보내며(계미삼찬)[54] 이이에 대한 신임을 드러냈다. 이이는 붕당을 반대했지만 서인의 거두로 인식되었고,[55] 1584년 이이가 사망하자 선조는 동인을 가까이 하기 시작했다.[56]

1589년 정여립 모반 사건이 발생하자, 서인은 정여립이 동인과 교분이 있다는 점을 들어 동인을 숙청하고 정권을 장악했다. 정철 주도하에 수많은 동인들이 희생되었고, 동인은 몰락하고 서인이 정국을 주도하게 되었다. 그러나 정여립 모반의 확실한 물증은 없었고,[59] 정여립의 대동계는 정해왜변 때 왜구 토벌에 나섰던 공개 조직이었다. 이 사건으로 붕당정치의 공존이라는 금도가 무너지고 동인과 서인의 대립과 갈등이 깊어졌다.

3. 3. 1. 붕당정치 수용

송나라 이후 신유학에서는 성리학 이념에 따라 군자들이 모인 '군자당'(君子黨)이 소인배를 몰아내고 정치를 주도해야 한다는 논리가 제시되었다.[40][41] 조선의 사림은 이를 받아들였고, 선조 역시 붕당을 허용하였다.[42][49] 이는 정책을 대신들이 토론으로 결정하는 정당정치로 이끌어 왕권을 강화하기 위함이었다.[42][49]선조대에 시작된 붕당정치는 붕당들이 서로 비판하고 견제하는 긍정적인 면도 있었으나, 과도기적 양상을 띠며 임진왜란에 효율적으로 대처하지 못하는 혼란을 야기하기도 했다.

선조를 지지하는 학자들은 심의겸과 김효원을 중심으로 두 파로 나뉘었다. 심의겸은 왕비의 친척으로 매우 보수적이었고,[5] 김효원은 신진 관료들의 중심 인물로, 자유주의 개혁을 요구했다.[6] 심의겸의 파는 도시 서쪽에, 김효원의 추종자들은 동쪽에 모여 살아 각각 서인과 동인으로 불렸다.[2][4]

처음에는 서인이 왕의 총애를 받았으나, 개혁에 대한 태도와 심의겸의 우유부단함으로 동인이 권력을 잡았다. 동인이 처음 영향력을 행사하는 동안 개혁이 가속화되었지만, 이후 많은 동인들이 개혁 속도를 늦추자고 주장하기 시작했다. 동인은 다시 북인과 남인으로 분열되었다. 유성룡은 남인을 이끌었고, 북인은 더욱 분열되었다. 대북은 개혁 범위에서 극도로 진보적이었고, 소북은 개혁주의적이지는 않았지만 남인보다 개혁에 더 열려 있었다.[2]

이러한 정치적 분열은 군대 규모 문제에도 영향을 주어 국가를 약화시켰다. 중립적인 보수주의자 이이는 여진족과 일본의 침략에 대비해 군대 규모를 늘릴 것을 촉구했으나, 양쪽 모두 거부했다. 평화로운 시대가 지속될 것이라고 믿는 사람들이 많았기 때문에 군대 규모는 더욱 축소되었다.[4]

도요토미 히데요시가 일본을 통일한 후, 일본은 곧 더 큰 위협으로 다가왔다. 많은 한국인들은 자국이 일본에게 점령당할 것을 두려워하기 시작했다. 왕국의 방어를 걱정하는 관리들은 국왕에게 히데요시에게 사절을 파견하여 침략 준비 여부를 알아낼 것을 촉구했다. 그러나 두 정부 파벌은 합의하지 못했고, 결국 각 파벌에서 한 명씩 사절이 파견되었다. 서인 파벌의 황윤길은 히데요시가 엄청난 수의 군대를 모으고 있다고 보고했고,[7] 동인 파벌의 김성일은 히데요시의 대규모 병력이 한국에 대한 전쟁을 위한 것이 아니라고 말했다.[8] 당시 동인이 정부에서 더 큰 목소리를 가지고 있었기 때문에 황윤길의 보고는 무시되었고, 선조는 전쟁 준비를 하지 않기로 결정했다.[7][9] 조선 조정의 파벌 싸움은 1589년 정여립의 난으로 이어졌고, 이로 인해 동인 계열 학자 1,000명 이상이 숙청되면서 임박한 일본의 침략에 대해 조선은 대비하지 못하게 되었다.

3. 3. 2. 사림의 분열과 동서분당

1565년, 문정왕후와 윤원형이 사망하면서 훈구파와 척신에 의한 정치는 막을 내렸다. 선조 즉위 후 정국을 주도하게 된 사림은 척신 정치 하에서 성장한 구세력 제거 문제를 두고 선배와 후배 간의 대립이 발생했다. 선배들은 심의겸을 척신이지만 사림의 동조자로 받아들인 반면, 후배들은 심의겸을 포함한 구세력 제거를 주장했다.[43]1575년, 양측은 이조전랑직을 놓고 본격적으로 충돌했다. 이조전랑은 정5품 관직이었으나 삼사(三司) 관리 추천권을 가지는 등 독립적인 인사권을 행사하는 핵심 요직이었다. 결국 사림은 심의겸 중심 세력과 김효원 지지 세력으로 분열되었다.[43]

이러한 붕당 조짐은 1572년(선조 5) 이준경이 이미 예견한 바 있으며,[44][45] 그는 당쟁의 중심인물로 이이를 지목했었다. 이이는 즉각 반발했지만, 붕당이 현실화되자 자신의 잘못을 반성하고[46] 붕당 혁파와 사림 융합에 앞장섰다.[47] 그러나 이이의 노력에도 불구하고 사림은 결국 서인과 동인으로 나뉘었다.

김효원의 집이 도성 동쪽 낙산 밑 건천동에 있었기 때문에 그 일파를 동인이라 불렀고, 심의겸의 집은 도성 서쪽 정동에 있었기 때문에 그 일파를 서인이라 불렀다.[48] 서인의 주요 인물로는 박순, 정철, 윤두수 등이 있었고, 동인의 주요 인물로는 류성룡, 이산해 등이 있었으며, 이들은 각각 이이와 이황의 학문에 영향을 받아 학풍과 학연을 배경으로 한 대립 양상을 보였다. 이로써 300년간 이어진 조선 당쟁이 시작되었다. 선조는 왕권 강화를 위해 다수였던 동인보다 서인을 가까이하며 붕당 간 균형을 꾀했다.[49]

선조가 등용한 학자 중에는 심의겸과 김효원이 있었다. 심의겸은 왕비의 친척으로 보수적이었고,[5] 김효원은 신진 관료의 중심인물로 자유주의적 개혁을 요구했다.[6] 선조를 지지하는 학자들은 심의겸과 김효원을 중심으로 두 파로 갈라졌는데, 심의겸 파는 도시 서쪽에, 김효원 지지자들은 동쪽에 모여 살았다. 이 두 파는 각각 서인과 동인으로 불렸으며, 이러한 양당 체제는 200년간 지속되었고, 이후 조선 왕조 멸망에 영향을 주었다.[2][4]

처음에는 심의겸이 왕비의 친척이고 부유한 귀족들의 지지를 받았기 때문에 서인이 왕의 총애를 받았다. 그러나 개혁에 대한 서인의 소극적인 태도와 심의겸의 우유부단함으로 인해 동인이 권력을 잡게 되었고, 서인은 왕의 총애를 잃었다. 동인이 처음 영향력을 행사하는 동안 개혁이 가속화되었지만, 이후 많은 동인들이 개혁 속도를 늦출 것을 주장하면서 다시 북인과 남인으로 분열되었다. 류성룡은 남인을 이끌었고, 북인은 여러 문제에 대한 논쟁 후 더욱 분열되었다. 대북은 개혁 범위에서 매우 진보적이었고, 소북은 남인보다는 개혁에 더 열려 있었다.[2]

이러한 정치적 분열은 군대 규모 문제와 맞물려 국가를 약화시켰다. 중립적인 보수주의자였던 이이는 여진족과 일본의 침략에 대비하여 군대 규모를 늘릴 것을 주장했다. 그러나 양측 모두 이이의 제안을 거부했고, 평화로운 시대가 지속될 것이라는 믿음 때문에 군대 규모는 오히려 축소되었다. 여진족과 일본은 이 기회를 이용하여 동아시아에서 영향력을 확대했고, 이는 결국 임진왜란과 중국의 청나라 건국으로 이어져 한반도에 큰 피해를 가져왔다.[4]

3. 3. 3. 이수의 옥사와 동인의 내부 갈등

1575년 이조전랑직을 놓고 김효원을 지지하는 세력과 심의겸을 중심으로 하는 세력이 대립하였다.[43] 이조전랑은 정5품 관직이었으나, 삼사(三司) 관리 추천권을 가지는 등 독립된 인사권을 행사하는 핵심 요직이었다. 사림은 결국 심의겸 중심의 세력과 김효원 지지 세력으로 분열되었다.[43]1572년 (선조 5년) 이준경은 이미 붕당의 조짐을 예견하고 당쟁의 중심인물로 이이를 지적했으나, 이이는 즉각 반발했다.[44][45] 그러나 붕당이 현실화되자 이이는 반성하며 붕당 혁파와 사림 융합에 앞장섰다.[46][47] 그러나 이이의 노력에도 불구하고 사림은 결국 서인과 동인으로 나뉘었다.

김효원의 집이 도성 동쪽 낙산 밑 건천동에 있었기 때문에 그 일파를 동인이라 하였고, 심의겸의 집은 도성 서쪽 정동에 있었기 때문에 그 일파를 서인이라 불렀다.[48] 서인의 주요 인물은 박순, 정철, 윤두수 등이었고, 동인의 주요 인물은 류성룡, 이산해 등이었으며, 각각 이이와 이황의 학문에 영향을 받아 학풍, 학연을 배경으로 한 대립 양상을 띠었다. 이로써 300년 조선 당쟁이 시작되었다. 선조는 왕권 강화를 위해 다수인 동인보다 서인을 가까이하며 붕당의 균형을 꾀하였다.[49]

동인이 처음 영향력을 행사하는 동안 개혁이 가속화되었지만, 이후 많은 동인들이 개혁 속도를 늦추자는 주장을 하기 시작했다. 동인은 다시 북인과 남인으로 분열되었다. 류성룡은 남인을 이끌었고, 북인은 여러 문제에 대한 논쟁 이후 더욱 분열되었다. 대북은 개혁 목표 범위에서 극도로 진보적이었고, 소북은 개혁주의적이지는 않았지만 남인보다 개혁에 더 열려 있었다.[2]

이러한 정치적 분열은 군대 규모 문제와 맞물려 국가를 약화시켰다. 중립적인 보수주의자 이이는 여진족과 일본의 미래 침략에 대비해 군대 규모를 늘릴 것을 촉구했으나, 양측 모두 거부했다. 평화로운 시대가 지속될 것이라는 믿음 때문에 군대 규모는 더욱 축소되었다. 여진족과 일본은 이 기회를 이용해 동아시아에서 영향력을 확대했고, 그 결과 임진왜란과 중국 청나라 건국이 이루어졌으며, 이 두 사건 모두 한반도에 파괴적인 결과를 가져왔다.[4]

정여립의 난(1589년)으로 인해 동인 계열 학자 1,000명 이상이 숙청되면서, 조선은 임박한 일본의 침략에 대비하지 못하게 되었다.

3. 3. 4. 계미삼찬

1583년(계미년)에 동인 세력인 송응개, 박근원, 허봉 3명이 귀양을 가게 된 사건을 계미삼찬이라고 한다.[54]이율곡은 사림의 융합을 바랬고, 서인과 동인의 다툼이 극렬해지자 분란의 당사자인 김효원과 심의겸을 지방관으로 파견하는 해결책을 건의했다.[53] 선조는 이를 받아들여 심의겸을 개성유수로, 김효원을 함경도 경흥부사로 보냈다. 하지만 개성에 비해 함경도 경흥은 외진 곳이었기 때문에 서인을 우대하고 동인을 홀대한 것으로 받아들인 동인들의 반발이 극심했다. 이율곡을 비판하는 상소가 연일 올라갔고 삼사에서도 이율곡을 비판했다. 하지만 선조는 오히려 동인 세력인 송응개와 박근원, 허봉 3명을 1583년(계미년)에 귀양보내며[54] 이율곡에 대한 신임을 드러냈다.

결국 붕당을 반대했던 이율곡은 그의 의도와는 달리 서인의 거두로 인식되었고[55] 서인에 대한 선조의 지지는 이후에도 지속되었다. 그러나 1584년에 이율곡이 사망하자 선조는 계미삼찬 때에 유배간 이들을 풀어주고 동인들을 가까이 하기 시작하면서[56] 조정은 동인의 세상으로 변모해갔다.[57]

3. 3. 5. 기축옥사

1589년 정여립이 반란을 꾀한다는 고변(告變)이 황해감사 등으로부터 올라왔다. 선조는 즉시 체포령을 내렸으나 정여립은 죽도에서 의문스러운 죽음을 맞았다.[58] 정여립이 자결했다는 보고가 조정에 올라오자 선조는 역모를 기정사실로 간주하였다. 이에 서인들은 정여립이 동인과 교분이 있다는 점을 근거로 동인을 숙청하고 정권을 다시 장악하기 위해 이 사건을 확대하였다. 율곡 이이가 사망한 후 동인에게 빼앗겼던 정국의 주도권을 되찾기 위함이었다. 위관으로 임명된 서인 정철의 주도 아래 수많은 동인들이 심문당했고 유배와 죽음으로 내몰렸다.정여립 사건 관련 국문(鞠問)은 3년 가까이 계속되었는데, 이 기간 동안 동인 1,000여 명이 화를 입었으며, 정권을 장악하고 있던 동인은 몰락하고 서인이 정국을 주도하게 되었다. 그러나 정여립이 실제로 모반을 하였다는 확실한 물증은 없었다.[59] 평소 그가 급진적인 정치사상을 가지고 있었으나 그가 조직한 대동계 역시 비밀조직이 아니라 1587년 정해왜변 때 관의 요청에 따라 왜구 토벌에도 나섰던 공개 조직이었다. 이 때문에 이 사건이 서인에 의해 조작된 것이라는 주장은 당시부터 제기되었다. 이 사건으로 공존이라는 붕당정치의 금도(禁道)가 무너졌으며, 동인은 서인에 대해 앙심을 품게 되었고, 양측은 대립과 갈등의 골이 깊어지고 말았다.

조선 조정의 파벌 싸움은 1589년 정여립의 난으로 이어졌고, 이로 인해 동인 계열 학자 1,000명 이상이 숙청되면서 임박한 일본의 침략에 대해 조선은 대비하지 못하게 되었다.

3. 3. 6. 건저의 문제와 동인의 분열

1565년, 문정왕후와 윤원형이 사망하면서 훈구파와 척신에 의한 정치는 막을 내렸다. 선조 즉위 후 정국의 주도권을 장악한 사림은 척신 정치 하에서 성장한 구세력 제거를 둘러싸고 전배(前輩)와 후배(後輩)가 대립하였다. 전배는 소윤 세력이 우세하던 상황에서 심의겸의 도움으로 정계에 진출한 인물들로서, 심의겸을 척신이지만 사림의 동조자로 받아들였다. 반면, 소윤 세력의 몰락 이후 정계에 진출한 후배들은 심의겸을 포함한 구세력 제거를 주장했다.[43]1575년, 양측은 이조전랑직을 놓고 본격적으로 충돌했다. 이조전랑은 정5품이었으나 삼사(三司) 관리의 추천권을 가지는 등 독립된 인사권을 행사하는 핵심 요직이었다. 사림은 결국 둘로 나뉘어 심의겸을 중심으로 하는 서인과 김효원을 지지하는 동인으로 분열되었다.[43]

사림의 융합을 바랐던 이율곡은 양측의 다툼이 극렬해지자 분란의 당사자인 두 사람을 지방관으로 파견하는 해결책을 건의했고(을해당론),[53] 선조가 이를 받아들였다. 심의겸을 개성유수로, 김효원을 함경도 경흥부사로 보냈는데, 개성에 비해 함경도 경흥은 외진 곳이었기 때문에 서인을 우대하고 동인을 홀대한 것으로 받아들인 동인들의 반발이 극심했다. 이율곡을 비판하는 상소가 연일 올라갔고 삼사에서도 이율곡을 비판했다. 하지만 선조는 오히려 동인 세력인 송응개와 박근원, 허봉 3명을 1583년(계미년)에 귀양보내며[54] 이율곡에 대한 신임을 드러냈다. 결국 붕당을 반대했던 이율곡은 그의 의도와는 달리 서인의 거두로 인식되었고[55] 서인에 대한 선조의 지지는 이후에도 지속되었다. 그러나 1584년에 이율곡이 사망하자 선조는 계미삼찬(癸未三竄) 때에 유배간 이들을 풀어주고 동인들을 가까이 하기 시작함에[56] 조정은 동인의 세상으로 변모해갔다.[57]

선조가 등용한 학자들 중에는 심의겸과 김효원이 있었다. 심의겸은 왕비의 친척으로 매우 보수적이었다.[5] 김효원은 신진 관료들의 중심 인물로, 자유주의 개혁을 요구했다.[6] 선조를 지지하는 학자들은 심의겸과 김효원을 중심으로 두 파로 갈라지기 시작했다. 심의겸의 파는 도시 서쪽에, 김효원의 추종자들은 동쪽에 모여 살았다. 결과적으로, 두 파는 각각 서인과 동인으로 불리게 되었고, 이러한 양당 체제의 정치 시스템은 200년 동안 지속되었으며, 이후 조선 왕조의 멸망에 기여했다.[2][4]

처음에는 심의겸이 왕비의 친척이기도 하고 부유한 귀족들의 더 큰 지지를 받았기 때문에 서인이 왕의 총애를 받았다. 그러나 개혁에 대한 그들의 태도와 심의겸의 우유부단함은 동인이 권력을 잡는 데 기여했고, 서인은 왕의 총애를 잃었다. 동인이 처음 영향력을 행사하는 동안 개혁이 가속화되었지만, 이후 많은 동인들이 다른 사람들에게 개혁 속도를 늦추라고 촉구하기 시작했다. 동인은 다시 북인과 남인으로 분열되었다. 유성룡은 남인을 이끌었고, 북인은 많은 문제에 대한 논쟁 이후 더욱 분열되었다. 대북은 개혁 목표의 범위에서 극도로 진보적이 되었고, 소북은 개혁주의적이지는 않았지만 남인보다 개혁에 더 열려 있었다.[2]

군대의 규모 또한 개혁 의제에 포함된 문제 중 하나였기 때문에 이러한 정치적 분열은 국가를 약화시켰다. 중립적인 보수주의자 이이는 국왕에게 여진족과 일본의 미래 침략에 대비하기 위해 군대의 규모를 늘릴 것을 촉구했다. 그러나 양쪽 모두 이이의 제안을 거부했고, 평화로운 시대가 지속될 것이라고 믿는 사람들이 많았기 때문에 군대의 규모는 더욱 축소되었다. 여진족과 일본은 이 기회를 이용하여 동아시아에서 영향력을 확대했고, 그 결과 임진왜란과 중국의 청나라 건국이 이루어졌으며, 이 두 사건 모두 한반도에 파괴적인 결과를 가져왔다.[4]

선조는 새로운 위협들을 다루는 데 많은 어려움을 겪었고, 북쪽 전선에 많은 유능한 군 지휘관을 파견하는 동시에 남쪽에서는 일본의 지도자들인 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스와 대립했다. 그러나 도요토미 히데요시가 일본을 통일한 후, 일본은 곧 더 큰 위협임을 증명했고, 많은 한국인들은 자국이 일본에게 점령당할 것을 두려워하기 시작했다. 왕국의 방어를 걱정하는 많은 관리들은 국왕에게 도요토미 히데요시에게 사절을 파견할 것을 촉구했는데, 그들의 주요 목적은 도요토미 히데요시가 침략을 준비하고 있는지 여부를 알아내는 것이었다. 그러나 두 정부 파벌은 이러한 국가적 중요성에 대한 문제에 대해서조차 합의할 수 없었고, 결국 타협이 이루어져 각 파벌에서 한 명씩 도요토미 히데요시에게 사절이 파견되었다. 그들이 한국으로 돌아왔을 때, 그들의 보고는 더 많은 논란과 혼란만을 야기했다.[1][2][4] 서인 파벌의 황윤길은 도요토미 히데요시가 엄청난 수의 군대를 모으고 있다고 보고했고,[7] 동인 파벌의 김성일은 혼란을 막고, 지금 시골을 돌아다니는 도적들을 진압하기 위해 개혁을 신속하게 완료하려고 노력하고 있기 때문에, 이러한 대규모 병력이 한국에 대한 전쟁을 위한 것이 아니라고 생각한다고 왕에게 말했다.[8] 당시 동인이 정부에서 더 큰 목소리를 가지고 있었기 때문에 황윤길의 보고는 무시되었고, 선조는 도요토미 히데요시가 선조에게 보낸 편지에서 아시아 정복에 대한 그의 관심을 분명히 보여주었음에도 불구하고 전쟁 준비를 하지 않기로 결정했다.[7][9] 조선 조정의 파벌 싸움은 1589년 정여립의 난으로 이어졌고, 이로 인해 동인 계열 학자 1,000명 이상이 숙청되면서 임박한 일본의 침략에 대해 조선은 대비하지 못하게 되었다.

3. 4. 이탕개의 난

선조는 왕비 의인왕후가 아들을 낳지 못해 후계자 선정에 어려움을 겪었다. 총애하는 후궁 인빈 김씨의 아들 신성군을 염두에 두었으나, 임해군, 정원군, 순화군 등은 성격 문제로, 광해군은 서자 출신이라는 점 때문에 결정을 미뤘다.[60][61][62]1591년, 영의정 이산해, 우의정 류성룡, 좌의정 정철 등은 광해군 세자 책봉을 건의하기로 했으나, 이산해는 정철과 서인을 몰아내기 위해 계략을 꾸몄다.[63][64] 이산해는 인빈 김씨의 오빠 김공량에게 서인들이 신성군을 해치려 한다고 알렸고, 병을 핑계로 주청에 불참했다.[65][60]

이산해의 계략을 모르는 정철은 경연에서 광해군 세자 책봉을 건의했다가 선조의 분노를 사 파직, 유배되었다.[66][67] 이후 류성룡이 좌의정이 되고, 서인은 멀어지고 동인이 득세했다.

3. 5. 종계변무

선조는 의인왕후가 자식을 낳지 못해, 서자 중에서 왕세자를 선택해야 했다. 선조는 인빈 김씨의 아들 신성군을 마음에 두고 있었으나[60][61], 장성한 왕자들 중 임해군, 정원군, 순화군은 성격이 흉폭하여 왕세자감은 아니었다.[62] 광해군이 자질은 있었지만, 선조는 방계 승통에 서얼이라는 열등감 때문에 세자 책봉을 미루었다.1591년, 선조의 나이가 40세에 이르자 대신들은 후계 문제를 논의, 영의정 이산해, 우의정 류성룡, 좌의정 정철 등은 광해군 세자 책봉을 주청하기로 했다.[63] 그러나 동인의 영수 이산해는 기축옥사(1589)에 대한 보복과 정철과 서인을 몰아내기 위해 계략을 꾸몄다.[64] 이산해는 인빈 김씨의 오빠 김공량에게 서인들이 신성군을 죽이려 한다고 전하고,[65] 자신은 병을 핑계로 주청을 하는 날 경연에 불참하였다.[60]

이산해의 계략을 모르는 정철은 경연에서 선조에게 광해군 세자 책봉을 건의했고, 선조는 정철을 파직시키고 유배를 보냈다.[66][67] 이후 류성룡을 좌의정으로 올리고 서인을 멀리하며 동인들을 가까이 했다.

4. 임진왜란

1590년, 선조는 황윤길, 김성일, 허성 등을 통신사로 파견하여 일본의 동태를 파악하도록 했다. 당시 일본에서는 도요토미 히데요시가 전국 시대를 통일하고 대륙 침략을 계획하고 있었다. 통신사 일행이 귀국한 후 서인인 황윤길은 일본이 많은 병선을 준비하고 있어 멀지 않아 병화(兵禍)가 있을 것이라고 보고한 반면, 동인인 김성일은 침입할 조짐을 발견하지 못했다고 보고했다. 대신들은 김성일 쪽으로 의견을 모았다. 그러나 통신사와 함께 온 일본 사신이 "1년 후에 조선의 길을 빌려서 명나라를 칠 것(假道入明)"이라고 통고하자 조선 정부는 크게 놀라 뒤늦게 경상도·전라도 연안의 여러 성을 수축하고 각 진영(鎭營)의 무기를 정비하는 등 대비책을 마련했으나 실효를 거두지 못했다.[7][9]

1592년 4월 13일 일본군이 부산포에 상륙, 파죽지세로 북진해오자 조선 조정은 보름 만에 한성을 버리고 개성으로 피난했으며, 이어 평양을 거쳐 의주까지 퇴각했다. 이곳에서 선조는 만일의 사태에 대비하여 평양에서 세자로 책봉한 광해군으로 하여금 분조(分朝)를 설치하게 하는 한편, 명나라에 구원병 파견을 요청했다. 이에 명나라는 그해 12월 4만 5,000명의 군대를 파견했다.[9][10][11]

이는 센고쿠 시대 당시 자신의 성을 지키는 것이 당연했던 일본의 다이묘들에게는 이해하기 힘든 행동이었다. 빈 한양을 점령한 고니시 유키나가는 성주가 성을 버리고 도망친 것에 대해 매우 어이없어 했다고 한다.

피난하는 임금 일행에게 돌을 던지거나 외면하는 백성도 나타났다. 개성 체류 중 한 백성은 선조를 향해 민생은 뒷전이고 후궁의 배 불리기에만 열중했고, 후궁의 오라비 김공량만 사랑하다가 이런 일을 당했으니, 김공량을 시켜 왜적을 토벌하라고 소리치기도 했다. 전승에 의하면 선조 일행을 본 어느 지역의 백성은 "너 같은 것도 임금이냐"라며 돌팔매질을 했다고 한다.[9][10][11]

이 사이 이순신, 권율 등이 이끄는 관군이 일본군과 싸워 승리하고, 전국 각지에서 의병이 봉기하여 일본군을 격퇴했다. 선조는 공사천무과(公私賤武科)와 참급무과(斬級武科)를 실시하여 천인의 신분을 상승시킬 수 있는 기회를 제공하는 등 전국민적인 전쟁 참여를 유도하기 위해 힘썼다. 일본군이 1593년 4월 남쪽으로 퇴각하자 그해 10월 선조는 서울로 돌아왔다.[14][15][16]

선조는 전쟁 중에도 동인과 서인으로 나뉘어 싸우는 것을 개탄했고, 동인이 다시 정철의 처벌 문제로 동료끼리 헐뜯고 규탄하자 동인을 불신하고 서인 정철 등을 등용했다. 명나라에 뇌물을 바쳐 지원군을 더 파견하자는 조정 중신들의 의견과 달리, 정직과 성실로서 상대해야 된다며 뇌물 제공 거부 의사를 명백히 밝힌 역관 홍순언을 신뢰, 총애하기도 하였으나, 홍순언은 중인 출신의 역관이라는 이유로 조신들의 반발에 부딪치게 된다.

이후 1594년 훈련도감을 설치하고 조총과 탄환을 만드는 기술을 배우도록 했다. 1597년 일본은 명과 진행되던 강화 회담이 깨지자 다시 침입하였다(정유재란). 그러나 이순신이 이끄는 조선 수군의 승리로 전세는 다시 역전되었고, 때마침 도요토미 히데요시가 사망하여 일본군이 총퇴각함으로써 7년에 걸친 전쟁은 끝났다.[4][9][10]

4. 1. 임진왜란 초기

1592년 도요토미 히데요시의 명령으로 일본군이 조선을 침략하면서 임진왜란이 발발했다. (임진왜란)[9]1591년, 일본에서 돌아온 사신단은 선조에게 도요토미 히데요시가 중국 침략을 위해 한반도를 통과할 수 있도록 허락을 요청하는 사실상의 선전포고를 했다고 보고했다.[9] 선조는 이에 놀라 일본의 요청을 거절하고 베이징에 서신을 보내 일본이 한-중 동맹에 대한 전면전을 준비하고 있음을 알렸다. 또한 해안 지역에 요새를 건설하도록 명령하고, 신립과 이일 장군을 남해안으로 보내 전쟁을 준비하게 했다.[9] 조선이 준비에 바쁜 동안, 일본군은 조총을 제조하고 전국에서 병사들을 동원했다.[9][10]

1592년 4월 13일, 고니시 유키나가 휘하의 18,700명의 병력을 태운 700척의 일본 배가 조선을 침략했다.[9] 고니시는 부산진과 동래를 불태우고, 지휘관 정발과 송상현을 죽인 후 한양으로 북상했다.[9] 다음 날, 가토 기요마사와 구로다 나가마사는 각각 22,800명과 11,000명의 병력을 이끌고 상륙하여 한양으로 진격했다. 도도 다카토라와 구키 요시타카 휘하의 일본 함대가 해상에서 이들을 지원했다.[9] 이일 장군은 상주 전투에서 가토 기요마사에게 패했고, 충주 전투에서 신립 장군과 합류하여 고니시 유키나가의 군대와 교전했지만 패했다.[9] 이후 선조는 김명원 장군을 도원수 겸 야전 사령관으로 임명하고 수도 방어를 명했으나, 일본군이 한양을 침략하자 평양으로 피난했다. 그는 평양 함락 직전 의주로 이동했다.[9] 국왕이 수도를 비운 사이, 많은 백성들이 궁궐을 약탈하고 경복궁 등 공공 건물을 불태웠다.[9][10][11]

4. 2. 어가 몽진(파천)

1592년 4월 13일, 고니시 유키나가가 이끄는 18,700명의 병력을 태운 700척의 일본 함선이 조선을 침략했다. 고니시는 부산진과 동래를 함락시키고 지휘관 정발과 송상현을 전사시킨 뒤 한양으로 진격했다.[9][10] 다음 날, 가토 기요마사와 구로다 나가마사가 각각 22,800명과 11,000명의 병력을 이끌고 상륙하여 역시 한양으로 진격했다. 도도 다카토라와 구키 요시타카가 이끄는 일본 함대가 해상에서 이들을 지원했다. 이일 장군은 상주 전투에서 가토 기요마사와 맞붙었으나 패배했다. 이일은 충주 전투에서 신립 장군과 합류하여 고니시의 군대와 교전했지만 패배했다. 그 후 선조는 김명원 장군을 도원수 겸 야전 사령관으로 임명하고 수도를 방어하라고 명령했다. 그러나 일본군이 한양을 침략하기 시작하자 평양으로 피난했다.[9][10] 그는 나중에 평양이 함락되기 직전, 더 북쪽으로 이동하여 의주 국경 도시로 이동했다.[9][10][11] 국왕이 수도를 비운 사이, 정부에 희망을 잃은 많은 백성들이 궁궐을 약탈하고, 경복궁을 포함한 많은 공공 건물을 불태웠다.[9][10][11]4. 3. 전황의 변화와 환도

1591년, 일본의 도요토미 히데요시는 사신을 보내 조선을 거쳐 중국을 침략하겠다는 의사를 전하며 사실상 선전포고를 하였다.[9][10] 선조는 일본의 요청을 거절하고 베이징에 서신을 보내 일본의 침략 준비를 알렸다. 또한 해안 지역에 요새를 건설하고 신립, 이일 장군을 남해안에 파견하여 전쟁에 대비했다. 일본군은 조총을 제조하고 병사를 동원하며 침략 준비를 서둘렀다.[9][10]1592년 4월 13일, 고니시 유키나가가 이끄는 일본군이 부산을 침략하며 임진왜란이 시작되었다. 부산진과 동래를 함락한 일본군은 한양으로 진격했고, 가토 기요마사, 구로다 나가마사 등의 부대도 상륙하여 북상했다. 도도 다카토라, 구키 요시타카가 이끄는 일본 함대가 해상에서 이들을 지원했다. 이일은 상주 전투에서 패배했고, 충주 전투에서 신립과 합류하여 일본군과 싸웠으나 패배했다. 선조는 김명원을 도원수로 임명하여 수도 방어를 맡겼으나, 일본군이 한양을 침략하자 평양으로 피난했다. 이후 의주까지 피난한 선조는 명나라에 지원을 요청했다.[9][10][11] 한편, 수도를 버리고 떠난 왕에게 실망한 백성들은 궁궐을 약탈하고 경복궁을 비롯한 많은 건물을 불태웠다.[9][10][11] 선조는 의주에서 한글로만 작성된 첫 번째 공문서를 작성했는데, 이는 백성들이 내용을 이해하고 일본군이 이해하지 못하도록 하기 위한 의도였다.[12]

육지에서는 패전이 계속되었지만, 이순신이 이끄는 조선 수군은 일본 함대를 격파하고 보급선을 차단하며 활약했다. 조선 수군의 활약과 명나라의 지원군 도착으로 전세가 역전되어 평양을 탈환했다. 벽제관 전투에서 일본군이 명나라 군대의 진격을 막았지만,[13] 행주산성 전투에서 권율이 이끄는 조선군이 대승을 거두며 일본군의 사기를 꺾었다.[14] 이후 일본군은 강화 협상에 들어갔고, 조선은 한성을 탈환했다. 선조는 한양으로 돌아가기 한 달 전, 한글 칙서를 통해 일본군을 포획하거나 정보를 제공하는 자에게 신분에 관계없이 관직을 주겠다고 약속했다.[15] 한성이 함락될 때 모두 불타버렸기 때문에, 선조는 옛 왕족의 집을 수리하여 덕수궁으로 이름을 바꾸고 공식 궁궐로 삼았다.[16]

4. 4. 송유진의 난과 이몽학의 난

1591년, 도요토미 히데요시는 사신단을 선조에게 보내 중국 침략을 위해 한반도를 통과할 수 있도록 허락을 요청했다. 이는 사실상 조선에 대한 선전포고였다. 선조는 일본의 요청을 거절하고 베이징에 서신을 보내 일본이 한-중 동맹에 대한 전면전을 준비하고 있음을 알렸다. 그는 해안 지역에 요새를 건설하도록 명령하고, 신립과 이일 장군을 남해안으로 보내 전쟁을 준비하게 했다. 조선이 준비에 바쁠 때, 일본군은 조총을 제조하고 전국에서 병사들을 동원했다.[9][10]1592년 4월 13일, 고니시 유키나가 휘하의 18,700명의 병력을 태운 700척의 일본 배가 조선을 침략했다. 고니시는 부산진과 동래를 불태우고, 지휘관 정발과 송상현을 죽인 후 한양으로 북상했다. 다음 날, 가토 기요마사와 구로다 나가마사는 각각 22,800명과 11,000명의 병력을 이끌고 상륙하여 한양으로 진격했다. 도도 다카토라와 구키 요시타카 휘하의 일본 함대가 해상에서 이들을 지원했다. 이일은 상주 전투에서 가토 기요마사에게 패배했다. 이일은 충주 전투에서 신립과 합류하여 고니시의 군대와 교전했지만 패배했다. 선조는 김명원을 도원수 겸 야전 사령관으로 임명하고 수도를 방어하라고 명령한 뒤, 평양으로 피난했다. 그는 평양이 함락되기 직전 의주로 이동했다. 국왕이 수도를 비운 사이, 정부에 희망을 잃은 백성들이 궁궐을 약탈하고 경복궁을 포함한 많은 공공 건물을 불태웠다.[9][10][11] 선조는 의주에서 한자가 아닌 한글로만 작성된 조선 정부의 첫 공문서를 작성했다. 역사학자들은 왕이 백성들이 메시지를 이해하고 일본군이 이해하지 못하도록 하기 위해 의도적으로 한글을 선택했다고 믿는다.[12]

육군은 계속 패배했지만, 이순신 휘하의 해군은 일본 함대를 격파하고 보급선에 큰 피해를 입혔다. 해군이 보급을 막자, 선조의 요청에 따라 명나라 군대가 도착하여 일본군을 남쪽으로 밀어내 평양을 탈환했다. 고니시 유키나가는 벽제관 전투에서 중국군의 진격을 막았으나,[13] 행주산성 전투에서 권율이 적은 병력으로 일본군을 격파했다.[14] 이후 일본군은 강화 협상에 들어갔고, 양측은 계속 교전을 벌였다. 선조는 한양으로 돌아가기 한 달 전, 한글 칙서를 작성하여 일본군을 포획하거나 침략군 움직임에 대해 보고하거나 조선 포로를 구출하는 자는 신분에 관계없이 관직을 받도록 했다.[15] 조선군은 한성을 탈환했지만 궁궐은 모두 불타버렸고, 선조는 옛 왕족의 집을 수리하여 덕수궁으로 이름을 바꾸고 공식 궁궐로 삼았다.[16]

중국과 일본 간의 평화 협상은 양측의 의견 불일치와 조선 측의 잘못된 묘사로 인해 실패했다. 일본은 1597년에 다시 조선을 침략했다. 그러나 이번에는 세 나라 모두 전쟁을 준비했고, 일본군은 1592년만큼 쉽게 진격할 수 없었다. 일본군은 육로와 해로로 한양을 점령하려 했다. 처음에는 칠천량 해전에서 도도 다카토라가 원균을 격파하면서 계획이 잘 진행되는 듯했지만,[17] 명량 해전에서 이순신 휘하의 조선 해군이 13척의 배로 도도 다카토라 휘하의 일본 함대를 격파하면서 좌절되었다. 1598년 도요토미 히데요시가 갑작스럽게 사망한 후, 일본군은 조선에서 철수했다. 노량 해전은 전쟁의 종식을 알렸으며, 고니시 유키나가 휘하의 마지막 일본 부대가 조선을 떠났다.[4][9][10]

4. 5. 이순신과 원균에 대한 관점

임진왜란 초기, 이순신이 이끄는 조선 수군은 일본 수군에 연승을 거두며 보급로를 차단하는 데 성공했다. 반면, 육군에서는 원균을 비롯한 장수들이 연패하며 일본군의 진격을 막지 못했다.특히 칠천량 해전에서 원균이 이끄는 조선 수군이 대패하면서 상황은 더욱 악화되었다.[17] 그러나 이순신은 명량 해전에서 단 13척의 배로 일본 함대를 격파하는 대승을 거두며 전세를 역전시켰다.[17]

4. 6. 정유재란

1597년 명나라와 진행되던 강화 회담이 깨지자 일본은 다시 조선을 침입하였다(정유재란).[9][10] 그러나 이순신이 이끄는 조선 수군의 승리로 전세는 다시 역전되었고, 때마침 도요토미 히데요시가 사망하여 일본군이 총퇴각함으로써 7년에 걸친 전쟁은 끝났다.[4]중국과 일본 간의 평화 협상은 양측의 의견 불일치와 조선 측의 잘못된 묘사로 인해 실패로 끝났다. 일본은 1597년에 다시 조선을 침략했다. 그러나 이번에는 세 나라 모두 전쟁을 준비했고, 일본군은 1592년만큼 쉽게 진격할 수 없었다. 일본군은 육로와 해로로 한양을 점령하려 했다. 처음에는 칠천량 해전에서 도도 다카토라가 원균 제독을 격파하면서 계획이 잘 진행되는 것처럼 보였지만,[17] 결국 이순신 제독 휘하의 조선 해군이 명량 해전에서 13척의 배로 도도 다카토라 휘하의 일본 함대를 격파하면서 좌절되었다. 1598년 도요토미 히데요시가 갑작스럽게 사망한 후, 일본군은 1598년에 완전히 조선에서 철수했다. 그 후의 노량 해전은 전쟁의 종식을 알렸으며, 고니시 유키나가 휘하의 마지막 일본 부대가 조선을 떠났다.[4][9][10]

5. 치세 후반

1593년 10월, 선조가 한성으로 돌아왔지만 전쟁으로 인해 민심은 흉흉했다.[70] 같은 해 발생한 대기근과 관청의 징발, 징세는 백성들의 불만을 더욱 키웠다.[71] 이러한 상황에서 역관 가문의 서얼 출신 송유진이 불만 세력을 모아 천안에서 반란을 일으켰다.[72] 이들은 약 2,000여 명의 규모로, 1594년 1월 3일부터 관아를 습격하고 군량미와 무기를 탈취했다.[72]

선조의 명으로 충청병사 변양준 등이 반란군을 진압했고, 주모자들은 한성으로 압송되어 선조가 직접 심문 한 후 1월 25일 사형했다.[73] 초기 진압에 실패한 홍주목사 박의와 전 아산현감 최유원은 파직되었다. 이후 선조는 대사면과 조세 감면 조치를 통해 민심을 달래려 했으나 큰 효과는 없었다.[72] 한편, 이 사건으로 선조는 의병장들과 광해군을 의심하고 경계하게 되었는데, 이는 반란 세력이 광해군 옹립을 꾀했고[74] 일부 의병과 의병장들이 반란에 가담했다고 판단했기 때문이다.[75]

1606년에는 선조가 그토록 바라던 적자 영창대군이 태어났고, 1607년에는 일본 에도 막부에 최초로 조선 통신사를 파견하기도 했다.

5. 1. 전후 복구

선조는 선대 임금이 숙청했던 윤임의 아들 윤흥신을 사면 및 복권시켰다. 윤흥신은 임진왜란 때 왜군에 맞서 싸웠다.[76]1594년(선조 27년) 8월, 선조는 류성룡과의 대화에서 이순신이 일을 게을리하는 것이 아닌지 의심했다. 류성룡은 이순신의 공을 강조하며 그를 변호했지만, 선조는 류성룡과 이순신의 친분을 의심하며 이순신을 불신하기 시작했다.[76]

많은 학자들은 선조가 이순신을 의심하고 원균을 높이 평가하기 시작한 것이 이때부터라고 분석한다. 선조는 이순신과 원균의 체직(遞職)에 대한 전교에서 "군율을 범한 것은 이순신도 (역시) 같고, 오히려 그 죄가 원균보다 심하다"라고 언급했다.[76]

임진왜란 초기, 이순신은 병력 부족 문제를 해결하기 위해 둔전을 경영하고 병력을 징발하여 일본 수군의 북상을 막는 데 큰 공을 세웠다.[76] 그러나 전쟁 초기부터 원균의 지원 요청을 거절하면서 갈등이 시작되었다.

이순신은 조선 수군의 총지휘자임에도 불구하고 원균과의 갈등을 외부에 드러내 선조의 의심을 샀다.[77] 선조가 원균보다 이순신의 죄가 더 크다고 말한 것도 이 때문이다.[77] 당시 동인이 집권하고 있었기 때문에 이순신은 원균보다 유리한 입장이었다. 우의정 이원익은 이순신과 자주 만나 대책을 논의했고, 선조에게 이순신을 긍정적으로 평가했다. 그럼에도 선조가 원균을 더 신뢰하는 듯한 발언을 한 것은 이 때문이었다.[77] 한편, 선조는 원균이 동인 강경파 일부와 서인의 지지를 받는다는 점도 고려했다.

선조는 전쟁 중 군대 훈련 시설을 만들고, 쌀을 세금으로 내면 사회 계급 상승, 노동 면제, 범죄 면제 등의 혜택을 주는 세법 개혁을 시행했다.[1] 그러나 전쟁으로 인해 국토는 황폐해지고 백성들은 굶주림에 시달렸다.[1] 전쟁 이후 국가 재건 노력은 정치적 파벌 싸움과 기근으로 인한 혼란으로 어려움을 겪었다.[2] 세자 광해군이 선조를 도왔지만, 왕비가 영창대군을 낳으면서 왕위 계승 문제가 발생했다.[18]

5. 2. 여진족 토벌

선조는 이순신과 원균 사이의 갈등에 대한 보고를 받고 이순신을 수군통제사에 유임시키고 원균을 전라병사로 교체하려 했다.[77] 그러나 정탁 등이 원균을 옹호하여 원균은 충청병사로 전임되었다.[77]1595년, 사헌부는 원균을 탐욕스럽고 포악하다는 이유로 탄핵했지만,[77] 선조는 원균을 옹호하며 오히려 사헌부를 질책했다.[77] 선조는 신하들의 계속된 원균 탄핵을 왕권에 대한 도전으로 이해했다.

시간이 지나면서 선조는 원균을 높이 평가하고 이순신에 대해 부정적인 생각을 갖게 되었다.[77] 이는 동인이 원균을 배척하고 이순신만을 높이 평가하는 데 대한 반발, 이순신의 명령 거부 등이 원인이었다.[77] 선조는 이순신이 성실하지 않았다고 평가했다.[78]

원균과 이순신의 관계는 이순신의 보고로 인해 결정적으로 틀어졌다.[79] 이순신은 원균의 측실 소생 원사웅이 12살인데도 공이 있는 것처럼 장계를 올렸다고 보고했다.[79] 선조는 장수 간의 불화에 우려를 표하며 교시를 내렸다.[79]

그러나 이덕형의 조사 결과, 원사웅은 원균의 정실 소생이며 18세로, 실제 전공을 세운 사실이 밝혀졌다.[79] 이는 이순신이 원균을 모함한 것으로 드러났고, 이순신이 하옥될 때 언급되기도 했다.[79] 이후 선조는 이순신에 대한 불신을 키웠다.

하지만 이덕형은 1차 보고에서 이순신과 원균을 대질시켰다고 했으나,[80] 이후 보고에서는 자신이 이순신을 직접 만나본 적이 없고 원균의 말만 들었다고 번복했다.[81] 또한, 백성들의 칭송과 고금도에서의 이순신의 업적을 언급하며 그의 능력을 인정했다.[81] 윤휴에 따르면, 이원익이 증거를 찾으려 했으나 오히려 이순신의 충성심만 확인했다고 한다.[82]

5. 3. 생애 후반 및 최후

송유진의 난(1594) 이후 민심 안정 정책을 펼쳤으나 효과는 없었다. 징집, 징발, 과세 수탈, 그리고 장기간 주둔한 명나라 군대의 민폐 등 전쟁의 후유증 때문이었다.[83] 1596년(선조 29) 7월, 왕실의 서얼 출신인 이몽학이 속모관(粟募官) 한현과 공모하여 동갑계 회원 700명을 이끌고 홍산에서 반란을 일으켰다.[84] '왜적의 재침을 막고 나라를 바로잡겠다'는 명분을 내세운 후, 홍산현, 임천군(林川郡), 정산현(定山縣), 대흥군(大興郡), 청양현(靑陽縣), 부여현, 서산군을 습격하여 수중에 넣자, 반란에 호응하는 이들이 증가하여 수천 명에 이르렀다.[85]그러나 홍주(현 홍성) 공략에 실패한 후, 관군의 증가로 전세가 불리해졌다고 판단한 수하들이 이몽학의 목에 걸린 현상금을 노리고 그를 죽인 후 투항했다. 한현 등 주모자들도 체포되어 133명이 처형되면서 사태가 진정되었으나 반란의 후유증은 컸다. 특히 의병장들이 무고를 당했는데, 김덕령과 최담령은 혹독한 심문 끝에 억울하게 옥사하고 말았다.[86] 전라도 지역이 동요하며 불안해지자, 선조는 이를 빨리 수습하기 위해 원균을 다시 전라병사로 임명했다.[78] 이 반란으로 선조는 자신의 정치에 대한 자신감을 잃었으며 의병장과 이순신 등에 대해 다시 의심하기 시작했다.

선조는 생전 초상화 그리는 것을 싫어하였다. 그런데 전란의 혼란 중, 누군가 전립(戰笠)과 군복을 착용한 선조의 초상화를 그린 것을 윤탁연이 발견, 이를 입수하여 비밀리에 보관해왔다. 윤탁연은 자신의 일기인 관북일기 책 속에 선조의 초상화를 보관해두었고, 후대로 전해지게 되었다.

아버지 덕흥대원군이 서자라는 점과, 방계 승통이라는 점이라는 두 가지 정통성 콤플렉스에 시달렸던 선조는 계비 인목왕후에게서 얻은 적자 영창대군을 세자로 삼으려 했다. 그러자 소북의 유영경은 선조의 뜻이 옳다하며 영창대군을 추대하고 인목왕후(인목대비)의 섭정을 계획하였으나, 5세부터 18세까지 13년간 섭정하는 것은 현실적으로 불가능했다. 소화불량으로 고생하던 선조는 임진왜란 때에도 분조를 경영한 적이 있던 광해군을 결국 왕세자로 승인한다.

중풍으로 인한 증세가 악화되어 1608년 3월 16일 (음력 2월 1일) 대신들에게 영창대군을 잘 부탁한다는 고명(顧命)을 남기고, 아침 식사를 겨우 먹은 뒤 55세를 일기로 재위 40년 7개월 간의 치세를 마감하게 된다. 당시 그의 마지막 수라를 준비하던 궁녀 중에 김개시가 있었다. 이후 그가 죽기 전에 먹었다는 음식에 독이 들었을 것이라는 소문이 돌면서, 선조의 독살설이 의혹으로 제기되기도 하였다.

선조는 전쟁 중 군대 훈련 시설을 설립하고 쌀을 세금으로 납부하는 대가로 사회 계급 상승, 노동 면제 또는 범죄 면제 등의 혜택을 부여하는 세법 개혁과 같은 노력을 기울였음에도 불구하고 전쟁은 황폐해진 땅과 굶주린 사람들을 남겼다.[1] 전쟁 이후, 국가 재건에 대한 그의 소망은 정치적 파벌 간의 다툼과 기근으로 인한 정치적 혼란으로 인해 방해받았다.[2] 그의 세자 광해군이 그의 통치를 도왔다. 그러나 왕비가 영창대군 (광해군은 왕의 후궁인 김씨 부인의 둘째 아들)을 낳으면서 왕위 계승 또한 논쟁거리가 되었다.[18]

1606년에는 자신이 간절히 바라던 적자인 영창대군이 탄생했다. 1607년에는 일본의 에도 막부에 최초의 조선 통신사를 파견했다. 다음 해, 56세로 훙거했고, 뒤를 차남인 광해군이 이었다(덧붙여, 선조 자신은 차기 왕을 서자인 광해군이 아닌 적자인 영창대군으로 생각하고 있었다).

5. 4. 사후 및 능묘

명나라에서 받은 시호는 소경(昭敬)이며, 처음 묘호는 '''선종'''(宣宗)이었으나 임진왜란과 정유재란을 극복한 공로가 있다는 점과 새 왕통을 시작하는 군주라는 광해군의 뜻이 감안되어 1616년(광해군 8년) 8월 4일 선종에서 선조(宣祖)로 묘호가 격상되었다.능은 경기도 구리시 동구동 동구릉 내 경역에 있는 목릉(穆陵)이며, 전(殿)은 영모전(永慕殿)이다.

원래 묘호는 '''선종'''(宣宗)이었으나 1616년 8월 4일 '''선조'''(宣祖)로 개정되었다. 존호는 '''정륜립극성덕홍렬지성대의격천희운경명신력홍공융업'''(正倫立極盛德洪烈至誠大義格天熙運景命神曆弘功隆業)이고, 시호는 '''현문의무성예달효'''(顯文毅武聖睿達孝)이다.

6. 덕흥대원군 추존 문제

선조는 아버지 덕흥대원군을 임금으로 추존하려다가 끝내 실패한다. 1578년(선조 11) 5월 11일 덕흥대원군사당의 이름을 정하는 것을 놓고 토의하던 중, 경연관 허봉이 창빈 안씨를 첩이라고 칭했다가 선조는 크게 분노하였다.[1]

선조는 허봉이 창빈 안씨를 첩이라고 대놓고 지적하자(安嬪是妾母) 불같이 화를 냈는데, 좌의정 홍섬이 겨우 변호하여 선조의 진노를 가라앉힌 일도 있다. 그러나 이후로도 허봉은 창빈 안씨를 가리킬 때 첩, 첩부인이라는 표현을 썼고, 선조는 노기를 드러냈다. 그러나 선조는 허봉을 처벌하려 하지는 않았다. 선조는 재위 도중 여러 번에 걸쳐서 생부 덕흥대원군을 왕으로 추존하려고 시도하였으나, 사림파의 맹렬한 반대에 부딪쳐 결국 뜻을 이루지 못하였다.[1]

선조는 이후 생부 덕흥대원군의 묘를 덕릉(德陵)이라 불렀는데, 선조는 사람을 시켜 남양주 근처에 나무하러 오는 나무꾼 중 ‘덕묘’나 ‘덕흥대원군 묘’라 하지 않고 덕릉(근처)에 다녀온다 라고 하는 나무꾼에게는 후한 돈을 주고 나무짐을 샀다 한다.[1]

7. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 생몰년 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|

| 법부 | 명종대왕 | 1534년 - 1567년 | 중종대왕과 문정왕후의 아들, 제13대 국왕 | |

| 법모 | 인순왕후 심씨 | 1532년 - 1575년 | 청릉부원군 심강과 완산부부인 이씨의 딸 | |

| 부 | 덕흥대원군 | 1530년 - 1559년 | 중종대왕과 창빈 안씨의 아들 | |

| 모 | 하동부대부인 정씨 | 1522년 - 1567년 | 하동부원군 정세호와 정경부인 이씨의 딸 | |

| 시호 | 본관 | 생몰년 | 부모 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 정비 | 의인왕후 박씨 | 반남 | 1555년 - 1600년 | 반성부원군 박응순과 완산부부인 이씨의 딸[87] | |

| 계비 | 인목왕후 김씨 | 연안 | 1584년 - 1632년 | 연흥부원군 김제남과 광산부부인 노씨의 딸 | 소성대비, 소성대왕대비 |

| 작호 | 본관 | 생몰년 | 부모 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 공성왕후 | 공빈 김씨 | 김해 | 1553년 - 1577년 | 김희철과 안동 권씨의 딸 | 광해군 2년(1610년) 공성왕후로 추존, 반정 후 공빈으로 강등 |

| 빈 | 인빈 김씨 | 수원 | 1555년 - 1613년 | 김한우와 전주 이씨의 딸 | 능양군의 할머니 |

| 빈 | 순빈 김씨 | 김해 | 미상 - 1647년[88] | 김복장과 평산 신씨의 딸 | |

| 빈 | 정빈 민씨 | 여흥 | 1567년 - 1626년 | 민사준과 신창 맹씨의 딸[89] | 성종의 5녀 경숙옹주의 증손녀 |

| 빈 | 정빈 홍씨 | 남양 | 1563년 - 1638년 | 홍여겸과 창녕 조씨의 딸 | |

| 빈 | 온빈 한씨 | 청주 | 1581년 - 1664년 | 한사형과 죽산 박씨의 딸 | |

| 귀인 | 귀인 정씨 | 연일 | 1557년 - 1579년 | 정황과 부평 한씨의 딸 | 정철의 조카 |

| 숙의 | 숙의 정씨 | 동래 | 1564년 - 1580년[90] | 정순희와 해평 윤씨의 딸 | |

| 숙의 | 숙의 김씨 | 미상 | 미상 | 미상 | |

| 숙의 | 숙의 한씨 | 미상 | 미상 | 미상 | |

| 소원 | 폐소원 윤씨 | 미상 | 미상 - 1632년 | 미상 | 1632년 사사됨[91] |

| 상궁 | 상궁 김씨 | 미상 | 미상 - 1623년 | 미상 | 반정 때 처형[93] |

| 상궁 | 상궁 박씨 | 미상 | 미상 | 미상 | |

| 군호 | 이름 | 생몰년 | 생모 | 배우자 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 임해군 | 진(珒) | 1572년 - 1609년 | 공빈 김씨 | 군부인 양천 허씨 | 광해군 1년(1609년) 사사됨 |

| 2 | 광해군 | 혼(琿) | 1575년 - 1641년 | 공빈 김씨 | 폐비 문화 유씨 | 제15대 국왕, 반정으로 폐위 |

| 3 | 의안군 | 성(珹) | 1577년 - 1588년 | 인빈 김씨 | ||

| 4 | 신성군 | 후(珝) | 1578년 - 1592년 | 인빈 김씨 | 군부인 평산 신씨[94] | |

| 5 | 정원군 | 부(琈) | 1580년 - 1619년 | 인빈 김씨 | 군부인 능성 구씨 | 제16대 국왕 능양군의 아버지, 능양군 10년(1632년) 추존 |

| 6 | 순화군 | 보(𤣰) | 1580년 - 1607년 | 순빈 김씨 | 군부인 장수 황씨 | |

| 7 | 인성군 | 공(珙) | 1588년 - 1628년 | 정빈 민씨 | 군부인 해평 윤씨 | 1628년 역모 혐의로 사사됨 |

| 8 | 의창군 | 광(珖) | 1589년 - 1645년 | 인빈 김씨 | 군부인 양천 허씨 | |

| 9 | 경창군 | 주(珘) | 1596년 - 1644년 | 정빈 홍씨 | 군부인 창녕 조씨 | |

| 10 | 흥안군 | 제(瑅) | 1598년 - 1624년 | 온빈 한씨 | 군부인 청주 한씨, 군부인 파평 윤씨 | 이괄의 난 때 왕으로 추대되었다가 처형됨[95] |

| 11 | 경평군 | 늑(玏) | 1600년 - 1673년 | 온빈 한씨 | 군부인 삭녕 최씨 | |

| 12 | ▨▨군[96] | 미상 - 1603년 | 미상 | |||

| 13 | 인흥군 | 영(瑛) | 1604년 - 1651년 | 정빈 민씨 | 군부인 여산 송씨 | |

| 14 | 영창대군 | 의(㼁) | 1606년 - 1614년 | 인목왕후 김씨 | 계축옥사에 연루되어 증살 | |

| 15 | 영성군 | 계(㻑) | 1606년 - 1649년 | 온빈 한씨 | 회산군부인 창원 황씨 | |

| 작호 | 생몰년 | 생모 | 배우자 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 정신옹주 | 1582년 - 1653년 | 인빈 김씨 | 달성위 서경주 | |

| 2 | 정혜옹주 | 1584년 - 1638년 | 인빈 김씨 | 해숭위 윤신지 | 숙종비 인경왕후의 고조모[97] |

| 3 | 정숙옹주 | 1587년 - 1627년 | 인빈 김씨 | 동양위 신익성 | |

| 4 | 정인옹주 | 1590년 - 1656년 | 정빈 민씨 | 당원위 홍우경[98] | |

| 5 | 정안옹주 | 1590년 - 1660년 | 인빈 김씨 | 금양군 박미 | |

| 6 | 정휘옹주 | 1593년 - 1653년 | 인빈 김씨 | 전창군 유정량[99] | |

| 7 | 정선옹주 | 1594년 - 1614년 | 정빈 민씨 | 길성위 권대임 | |

| 8 | 정정옹주 | 1595년 - 1666년 | 정빈 홍씨 | 진안위 유적 | |

| 9 | ▨▨옹주[100] | 1596년 - 1601년 | 미상 | ||

| 10 | 정근옹주 | 1599년 - 1613년 | 정빈 민씨 | 일선위 김극빈 | |

| 11 | 정명공주 | 1603년 - 1685년 | 인목왕후 김씨 | 영안위 홍주원 | 헌경왕후의 6대조모[101] |

| 12 | 정화옹주 | 1604년 - 1667년 | 온빈 한씨 | 동창위 권대항 | |

| 13 | ▨▨옹주[102] | 미상 - 1603년 | 미상 | ||

| 14 | ▨▨공주[103] | 1604년 - 1604년 | 인목왕후 김씨 | ||

8. 선조가 등장하는 작품

| 분야 | 작품 | 배우 |

|---|---|---|

| 드라마 | 집념 (MBC, 1975년) | 김호영[104] |

| 드라마 | 간양록 (MBC, 1980년) | 김호영 |

| 드라마 | 임진왜란 (MBC, 1985년) | 현석 |

| 드라마 | 서궁 (KBS2, 1995년) | 김성옥 |

| 드라마 | 허준 (MBC, 1999년) | 박찬환 |

| 드라마 | 왕의 여자 (SBS, 2003년) | 임동진 |

| 드라마 | 불멸의 이순신 (KBS1, 2004년) | 조민기, 최철호, 곽정욱 |

| 드라마 | 구암 허준 (MBC, 2013년) | 전노민 |

| 드라마 | 불의 여신 정이 (MBC, 2013년) | 정보석 |

| 드라마 | 왕의 얼굴 (KBS, 2014년) | 이성재, 홍태의 |

| 드라마 | 징비록 (KBS1, 2015년) | 김태우, 백승환 |

| 드라마 | 화정 (MBC, 2015년) | 박영규 |

| 드라마 | 마녀보감 (JTBC, 2016년) | 이지훈 |

| 드라마 | 임진왜란 1592 (KBS1, 2016년) | 김광영 |

| 드라마 | 옥중화 (MBC, 2016년) | 김현빈 |

| 드라마 | 명불허전 (tvN, 2017년) | 조승연 |

| 영화 | 인목대비 (1962년) | 최남현 |

| 영화 | 구르믈 버서난 달처럼 (2010년) | 김창완 |

| 영화 | 대립군 (2017년) | 박호산 |

| 영화 | 노량: 죽음의 바다 (2023년) | 배한성 |

| 영화 | 전,란 (2024년) | 차승원 |

| 연극 | 이순신 (2008년) | 이광용 |

| 기타 | 신비한 TV 서프라이즈 (MBC) | 손윤상 |

참조

[1]

웹사이트

Seonjo

http://100.naver.com[...]

[2]

웹사이트

Seonjo

http://100.nate.com/[...]

2011-06-10

[3]

웹사이트

Daewongun

http://100.naver.com[...]

[4]

서적

Korea through the Ages Vol. 1

The Editor Publishing Co.

2005

[5]

웹사이트

Sim Ui-gyeom

http://100.naver.com[...]

[6]

웹사이트

Kim Hyowon

http://100.naver.com[...]

[7]

웹사이트

Hwang Yun-gil

http://100.naver.com[...]

[8]

웹사이트

Kim Seong-il

http://100.naver.com[...]

[9]

웹사이트

Japanese invasions of Korea 1592–1598

http://100.naver.com[...]

[10]

웹사이트

Japanese invasions of Korea 1592–1598

http://100.nate.com/[...]

2011-06-10

[11]

웹사이트

임진왜란 (壬辰倭亂)

https://encykorea.ak[...]

[12]

뉴스

King Seonjo's 1593 letter: first official document to use Hangeul only

https://www.koreatim[...]

The Korea Times

2023-10-15

[13]

웹사이트

Battle of Byeokjegwan

http://100.naver.com[...]

[14]

웹사이트

Gwon Yul

http://100.naver.com[...]

[15]

웹사이트

Royal Edict of King Seonjo Written in Hangeul

http://english.cha.g[...]

Cultural Heritage Administration

1988-06-16

[16]

웹사이트

Deoksugung

http://100.naver.com[...]

[17]

웹사이트

Won Gyun

http://100.nate.com/[...]

2011-06-10

[18]

웹사이트

Gwanghaegun

http://100.nate.com/[...]

2011-06-10

[19]

문서

조선왕조실록 宣祖실록

[20]

서적

朝鮮役と柳河の文物

柳川藩叢書

[21]

서적

朝鮮役と柳河の文物

柳川藩叢書

[22]

서적

柳川藩 立花家中列伝

[23]

뉴스

[컬처타임]<영웅, 전쟁광, 인간 이순신>외

http://h21.hani.co.k[...]

한겨레21

2009-03-11

[24]

뉴스

「風蘭」서 普雨스님役 탤런트 金昊永 삭발

https://newslibrary.[...]

경향신문

1985-03-04

[25]

뉴스

金茂生 忠武公 玄錫 宣祖役말아 MBC「조선왕조…」임진왜란편

https://newslibrary.[...]

동아일보

1985-09-30

[26]

뉴스

조민기 “자존심 버리면서까지 일하고 싶지 않아”

https://entertain.na[...]

세계일보

2009-02-04

[27]

뉴스

최철호 “왕이로소이다”

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2004-11-25

[28]

웹사이트

징비록 출연

https://search.daum.[...]

2019-03-18

[29]

웹사이트

Baek Seung-hwan (백승환)'s Filmography

https://www.hancinem[...]

2019-03-18

[30]

서적

왕의 하루

김영사

2012

[31]

서적

조선의 왕 이야기(상)

소라주

2015

[32]

웹사이트

선조 [宣祖] - 당쟁과 왜군의 침입에 휩싸인 조선 제 14대 왕

https://terms.naver.[...]

[33]

웹사이트

선조 [宣祖] - 당쟁과 왜군의 침입에 휩싸인 조선 제 14대 왕

https://terms.naver.[...]

[34]

문서

조선왕조실록 명종실록

[35]

서적

조선의 숨은 왕 문제적 인물 송익필로 읽는 당쟁의 역사

도서출판 해냄

2010

[36]

서적

선조실록 163권, 선조 36년(1603 계묘년, 명 만력(萬曆) 31년) 6월 19일(갑진) "명나라 예부의 자문"

[37]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

웅진지식하우스

1996

[38]

서적

조선의 왕 이야기(상)

소라주

2015

[39]

문서

인순왕후의 할아버지 심연원의 동생이다.

[40]

웹사이트

붕당 [朋黨]

https://terms.naver.[...]

[41]

서적

우리역사를 읽는 33가지 테마

푸른숲

1997

[42]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

웅진지식하우스

2004

[43]

웹사이트

김효원 [金孝元]

https://terms.naver.[...]

[44]

서적

하룻밤에 읽는 조선사

중앙M&B

2003

[45]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[46]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[47]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[48]

서적

테마로 읽는 우리역사

동방미디어

2004

[49]

서적

조선의 왕 이야기(상)

소라주

2015

[50]

웹사이트

삼윤의 논핵 [三尹─論劾]

[51]

웹사이트

이수진도미옥사건 [李銖珍島米獄事件]

[52]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[53]

웹사이트

을해당론 [乙亥黨論]

[54]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[55]

웹사이트

계미삼찬 [癸未三竄]

[56]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[57]

서적

조선의 왕 이야기(상)

소라주

2015

[58]

웹사이트

기축옥사 [己丑獄事]

[59]

웹사이트

기축옥사 [己丑獄事]

[60]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[61]

서적

조선왕을 말하다

역사의아침

2011

[62]

서적

조선왕을 말하다

역사의아침

2011

[63]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[64]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[65]

서적

불륜의 조선사

새벽이슬

2011

[66]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[67]

웹사이트

건저문제 [建儲問題]

https://terms.naver.[...]

[68]

웹사이트

이탕개의 난 [尼湯介―亂]

[69]

웹사이트

종계변무 [宗系辨誣]

[70]

서적

광해군, 탁월한 외교정책을 펼친 군주

역사비평사

2010

[71]

서적

광해군, 탁월한 외교정책을 펼친 군주

역사비평사

[72]

백과사전

송유진의 난

한국향토문화전자대전

[73]

백과사전

송유진

[74]

백과사전

송유진의 난

두산백과 두피디아, 두산백과

[75]

백과사전

송유진의 난

한국향토문화전자대전

[76]

서적

조선의 왕과 신하 부국강병을 논하다

살림

[77]

서적

조선의 왕과 신하 부국강병을 논하다

살림

[78]

서적

조선의 왕과 신하 부국강병을 논하다

살림

[79]

서적

과학으로 파헤친 세기의 거짓말

새로운사람들

[80]

실록

선조실록

1596-02-04

[81]

실록

좌의정 이덕형이 이순신의 포장을 요청하다

http://sillok.histor[...]

1598-12-07

[82]

서적

백호전서

[83]

백과사전

이몽학의 난

문화원형백과 고대에서 조선시대까지 정변

[84]

백과사전

이몽학의 난

두산백과 두피디아, 두산백과

[85]

백과사전

이몽학의 난

한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원

[86]

백과사전

이몽학의 난

한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원

[87]

문서

세종의 8남 계양군의 현손

[88]

실록

승정원일기

1647-01-20

[89]

문서

성종의 5녀인 경숙옹주의 손자

[90]

실록

숙의 정씨의 졸기

1580-11-01

[91]

실록

인조실록

1632-10-23

[92]

문서

김개시

[93]

실록

상궁 김개시를 베었다.

1623-03-13

[94]

문서

신립의 장녀이며, 인헌왕후의 외사촌

[95]

실록

심기원·신경진·장만이 상의하여 흥안군 이제를 죽이다

1624-02-16

[96]

실록

신시에 왕자가 마마로 죽자 약방 관원들이 문안하다

1603-11-13

[97]

문서

정혜옹주 → 윤지 → 윤씨부인 → 김만기 → 인경왕후 계보

[98]

문서

정빈 홍씨의 조카

[99]

문서

류영경의 손자

[100]

실록

해주에 머물고 있던 왕녀가 죽다

1601-04-05

[101]

문서

정명공주 → 홍만용 → 홍중기 → 홍현보 → 홍봉한 → 헌경의황후 계보

[102]

실록

왕녀가 졸서하였다

1603-12-08

[103]

실록

인시에 중전이 사태를 낳았다

1604-11-17

[104]

뉴스

http://newslibrary.n[...]

1985-03-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com